やましたリハ通信 第8号

2014年9月

東日本大震災から3年 ~医学会(仙台)に参加して~

筋肉や骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器の障害のために移動能力の低下を来たし日常生活に障害を来たしている状態が「ロコモティブシンドローム」(略称:ロコモ)と言われています。いつまでも自分の足で歩き続けていくためにロコモを予防し、健康寿命を延ばしていくことが求められています。

全国的に自治体や医療機関、介護施設などで積極的に取り組みがなされていますが、当通所リハビリでもその取り組み等をすでに「やましたリハ通信」に報告をしております。

平成26年7月20・21日、仙台において日本臨床整形外科学会が開催されましたが、シンポジウムの中に「ロコモティブシンドロームの啓発」「震災からの復興」がありました。

超高齢社会となった現在、ロコモティブシンドロームの予防に地域で取り組んでいる施設の発表や、震災と津波被害に遭い再興に大変尽力された医療機関、原発事故後、医療機関としての対応の最前線に立たれた大学病院の発表もあり、地域医療を守ろうとしたその責任と苦悩に、同じ医師として共感を覚え思わず胸のつまる思いが致しました。

さらに未だ震災から3年を経ても仮設住宅に住まわれている高齢者も多いため、運動不足に陥り移動能力の低下を来たさないよう献身的にロコモ予防を実践する医療機関の報告もありました。

今後、高い確率で東海地震・東南海地震の発生が予測されていますが、学会に参加し日頃から地震や津波に対する防災意識を持つことが改めて重要であると考えます。

理事長 久保田 亘

今回のテーマは腰痛とロコモの予防です!

「リハビリ教室」より

腰痛予防は普段の生活から

腰痛は様々な原因から起こり慢性化してしまうことも多いといわれていますが、「姿勢」を見直すことで腰痛の予防や改善につながります。姿勢が悪いと腰への負担が大きくなります。

歩くときは:

背中を丸めない片方の足だけに体重をかけない

胸を張り過ぎない

外股になり過ぎない

あごを出し過ぎず、引き過ぎない

椅子に座るときは:

深く腰掛け、出来るだけ背筋を伸ばす寝るときは:

うつぶせ寝は避ける(腰への負担が大きい)柔らかすぎる寝具は避ける(体が沈み込む)

普段からお腹に力を入れる事(腹式呼吸)を意識しましょう!

腹筋が鍛えられ、良い姿勢が保てます。

食生活でロコモ対策

【骨】を強くする食生活

骨は常に生まれ変わっています。骨を作る材料としてカルシウムが重要な栄養素です。

さらにたんぱく質、ビタミンD、ビタミンKもしっかり摂りましょう。

【筋肉】を強くする食生活

運動とともに、きちんと食事を摂って筋力を高めることが大切です。たんぱく質とビタミンB6を合わせて摂ると良いでしょう。

(看護師 柏木千恵)

| カルシウム | 牛乳・乳製品・小魚・豆腐・青菜等 |

| ビタミンD | 魚(鮭、カレイ等)・きのこ類 |

| ビタミンK | 納豆・青菜等 |

| ビタミンB6 | カツオ・マグロ・鶏肉・ピーマン等 |

PTによるワンポイントアドバイス

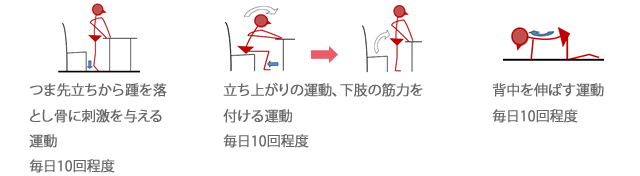

骨粗鬆症に対する運動骨粗鬆症は、骨の密度が低下し骨質が悪くなることで起こり、転倒や軽い衝撃でも骨折し易くなります。

骨は、運動して負荷をかけることで丈夫になり、さらに筋肉を鍛えることで、身体のバランス感覚を改善し、転倒予防に繋がります。

骨量を増やすためには、必ずしも激しい運動をする必要はありません。

散歩などの軽い運動を毎日あるいは週に数回、長く続けていくことが大切です。

背骨の骨折を防ぐためには、背筋を鍛えるような運動が勧められます。

やました通所リハビリテーション

発行

久保田整形外科医院

発行責任者

施設長 久保田千栄子

発行日

2014年9月

神奈川県平塚市山下3-17-11

医院:0463-35-2611

通所:0463-37-5786